在过去一个多世纪中,各种思潮和学说涌入中国本信选配,从达尔文主义、进步主义、理性主义到自由主义、社会主义、科学主义,这些思潮轮番上台,搅动影响着晚清以来的中国知识界。唯独保守主义,相较于其他思潮和学说而言,显得姗姗来迟,从未登上舞台的中央。

中国政法大学法学院副教授王建勋认为,过往的知识分子普遍喜欢革命或者激进的变化,渴望改造社会,厌恶传统和道德约束,沉迷于人道主义,致力于消灭人间苦难。近些年随着相关著作的出版,保守主义逐渐进入了人们的视野,不仅包括知识分子,也包括一些普通读者。越来越多的人认识到激进主义的危害以及传统、习俗、惯例、经验的重要性;越来越多的人认识到政治中的审慎是首要的美德;越来越多的人认识到一个只知道打碎、不懂得保守的民族是无法建立一个自由社会的,因为高楼大厦无法建立在沙滩上。

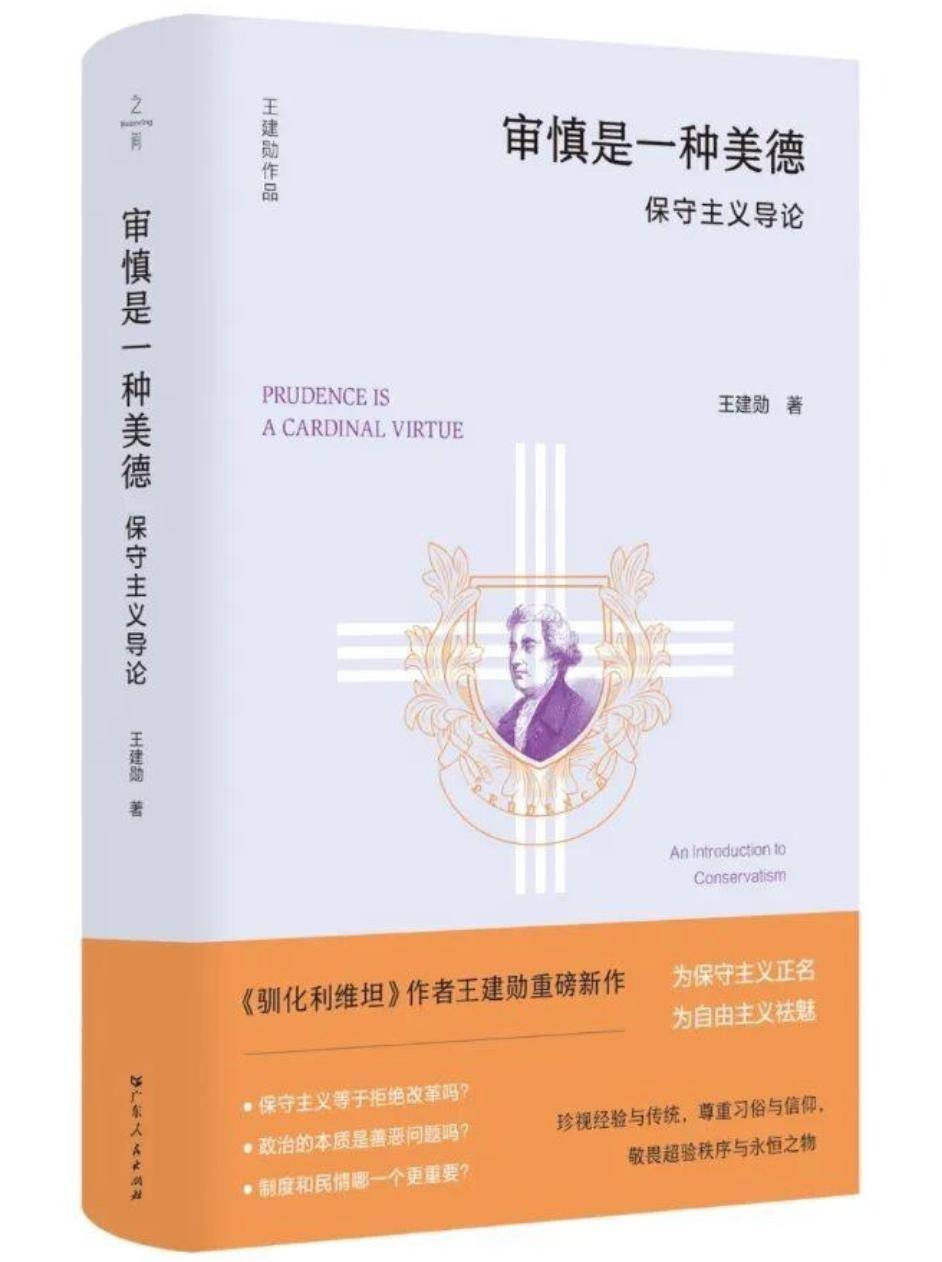

下文经出版社授权,摘自《审慎是一种美德》前言,原文标题为“保守主义姗姗来迟”。

撰文|王建勋

《审慎是一种美德》作者:王建勋版本: 广东人民出版社·之间

2025年11月

自晚清以降,中国人开始“睁眼看世界”,“西学东渐”蔚然成风,欧美各种思潮和学说涌入中国,争相登场,诸如达尔文主义、进步主义、理性主义、自由主义、社会主义、民主主义、科学主义等,唯独保守主义缺席。或者,至少可以说,保守主义从未受到广泛关注,即使在知识界也是如此,跟其他一些思潮或者理论在中国受到的待遇形成鲜明对比。

在那个被认为官府腐败、民不聊生、列强环伺的时代,在那个面临内忧外患、即将亡国灭种的时代,谁会主张或者支持保守主义?哪有保守主义的市场?那时候,人们迫切想要的是“变法图强”“革故鼎新”,或者,“打碎旧世界,创立新世界”。在当时的人们看来,“旧世界”是一切罪恶的根源,内忧外患都是它造成的。因此,要想摆脱这种局面,唯一的出路就是,消灭它并建立一个新世界。而保守主义显然不合时宜,因为人们认为没有什么旧的东西值得保守,一切都应该被扫进垃圾桶。

在这种时代背景下,保守主义受到冷遇,也就不足为奇了。无论是理性主义、进步主义,还是民主主义、自由主义,都让人们觉得更适合中国,更适合需要改天换地、推倒重来的中国。这一点,只要我们看看“西学东渐”的学术成果,或许可见一斑。譬如,严复堪称“西学东渐”第一人,翻译了八部西学经典,包括赫胥黎的《天演论》、斯密的《原富》、穆勒的《群己权界论》、斯宾塞的《群学肄言》、孟德斯鸠的《法意》等,在近现代中国思想界影响巨大。这些著作是(社会)达尔文主义、功利主义以及(古典)自由主义的代表作,但是,严复没有选择任何代表保守主义的作品。实际上,保守主义经典——柏克的《法国革命论》(亦译《法国大革命反思录》或者《反思法国大革命》)——要等到将近一个世纪之后才有一个完整的中译本。

严复翻译的赫胥黎《天演论》。

与此同时,有着“法国大革命精神导师”称号的卢梭的作品却陆续地被译为中文,其思想也不断地在中国传播。1902年其《社会契约论》(当时译为《路索民约论》)就有了中译本,1918年又有了另一个译本(马君武译《足本卢骚民约论》),后者多次再版,流传甚广。而且,不少知名人士撰文著书介绍卢梭的思想,比如,梁启超1901年在《清议报》上发表《卢梭学案》,称赞其自由平等主张,并在文中呼吁:“改造中国专制政体最近、最易的道路,就是成就一卢梭心目中所想望之国家。”

再如,1902年有论者在《苏报》上撰文道:“今者卢梭之《民约论》潮汹汹然,蓬蓬然,其东来矣!吾党爱国之士,列炬以烛之,张乐以道之,呼万岁以欢迎之。”1903年,以《革命军》闻名的邹容称赞卢梭的哲学为革命之“灵药”和“宝方”。可见,卢梭当时在中国之影响,他所鼓吹的天赋人权、主权在民、公意至上、社会契约等观念在知识界广为流传。卢梭被视为“世界之第一民权主义大家”,其学说被视为解决中国问题的最佳药方。有意思的是,为了证明卢梭的学说在中国历史上同样存在,刘师培和林獬出版了《中国民约精义》,指出中国历史上的大思想家莫不拥护社会契约论,甚至还找了个“中国版的卢梭”——明末清初思想家黄宗羲。

在“改良”与“革命”赛跑的时代背景下,“革命”得到越来越多的人的支持,他们把法国大革命视为改造社会的榜样,各大报刊以大量篇幅宣传和讴歌法国大革命。邹容称赞法国大革命“为世界应乎天而顺乎人之革命,去腐败而存良善之革命,由野蛮而进文明之革命,除奴隶而为主人之革命。牺牲个人以利天下,牺牲贵族以利平民,使人人享其平等自由之幸福。”孙中山认为法国大革命是民权主义胜利的标志,同盟会自成立之日起便倡导效法法国大革命,高举“自由、平等、博爱”的旗帜。

在他们看来本信选配,大革命前的法国与当时的中国状况极为相似,都是“不自由与不平等”,因而中国应当效仿法国进行革命,而且,一旦革命成功,则中国堪称“地球万国之表率”。当时的留日学生满脑子革命思想,个个摩拳擦掌,“人人皆心醉自由平等天赋人权之学说,各以庐骚(卢梭)、福禄特尔(伏尔泰)、华盛顿、丹顿(丹东)、罗伯斯比(罗伯斯庇尔)诸伟人相期许。”尽管改良派认为革命并不能解决中国的问题,反而可能也会出现新的专制,出现社会动荡,但改良派终究不敌革命派。

袁世凯称帝让很多人意识到,辛亥革命仅仅是政治革命,但支撑着专制体制的思想和观念仍然植根于国人大脑深处,专制体制所积累的文化,仍然不自觉地支配着国人的思维和行动。因此,只有改造这种旧的文化,建立新的文化,才可能杜绝专制体制的出现。在这种认识下,一些知识精英发起了“新文化运动”,倡导白话文和文学革命,宣扬民主(“德先生”)与科学(“赛先生”),主张把个人从旧思想、旧风俗中解放出来。陈独秀在《青年杂志》(后改为《新青年》)撰文宣扬青年该有的六种精神:自主的而非奴隶的;进步的而非保守的;进取的而非退隐的;世界的而非锁国的;实利的而非虚文的;科学的而非想象的。

《新青年》。

“进步”“科学”以及“民主”成了主导中国此后一个世纪的重要观念。知识分子普遍相信,人类历史是不断进步的,过去意味着落后,现在比过去更好,而将来比现在更好,更加值得向往。科学技术的发展让人们对进步有了无限的信心,而且,在很多人看来,物质的进步也必然会带来精神和道德的进步。知识分子对待“科学”的态度,更是达到了顶礼膜拜的地步,胡适说:“这三十年来,有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位;无论懂与不懂的人,无论守旧和维新的人,都不敢公然对他表示轻视或戏侮的态度。那个名词就是‘科学’。”对“赛先生”的迷恋,使知识分子走向了科学主义,认为科学能回答或者解决所有的问题,不仅自然界的,而且社会领域的,包括人生观和世界观。

20世纪20年代的“科学”与“玄学”大论战(“人生观大论战”)就是一个典型的例子。在张君劢看来,科学是有限度的,无论多么发达,它都无法解决道德、价值、宗教以及人生观等问题,但在丁文江、胡适、吴稚晖等人看来,没什么问题是科学无法回答的,人生观也必须建立在科学的基础上。张君劢的看法被称为“玄学”,他本人被讥笑为“玄学鬼”。胡适称赞吴稚晖的科学人生观为“一个新信仰的宇宙观及人生观”,因为“他一笔勾销了上帝,抹煞了灵魂,戳穿了‘人为万物之灵’的玄秘。”这场大论战是以“科学”和“科学主义”的胜利告终,大部分知识分子都走上了科学万能的不归路。从此,他们要用科学改造人,改造社会,改造世界。

作为当时知识界叱咤风云的人物,胡适推崇进化论、达尔文主义和实用主义哲学。他曾说:“我的思想受两个人的影响最大:一个是赫胥黎,一个是杜威先生。赫胥黎教我怎样怀疑,教我不信任一切没有充分证据的东西。杜威先生教我怎样思想,教我处处顾到当前的问题,教我把一切学说理想都看作待证的假设,教我处处顾到思想的结果。这两个人使我明了科学方法的性质与功用……。”杜威的思想不仅通过他的学生传到了中国,他本人更是在1919年访华,全国巡回演讲,其实验主义(实用主义)、进步主义和(世俗)人文主义传到大江南北,俘获了一大批知识分子。

除了杜威之外,罗素、拉斯基、柏格森等人也是当时中国知识界的红人。就在杜威访华的第二年,刚刚造访过苏俄的罗素带着失望来华讲学,发现中国有不少他的拥趸,其人道主义、和平主义以及世俗主义等在知识界颇受欢迎。拉斯基的费边主义和民主社会主义,柏克森的直觉主义和生命哲学,都在知识界有不少追随者。

罗素。

进入二十世纪下半期,尤其是80年代之后,萨特、尼采、海德格尔、韦伯、波伏娃、弗洛伊德、维特根斯坦、马尔库塞、哈贝马斯、罗尔斯等理论家的大批作品陆续进入中国知识界,虚无主义、存在主义、人道主义、实证主义、女权主义、西方马克思主义、后现代主义、现代自由主义等思潮十分流行,吸引了大量的知识分子和普通读者。尽管哈耶克、米塞斯、波普尔、布坎南等古典自由主义者或者自由至上主义者的一些著作也在这个时候进入了国人的视野,但其影响力和追随者跟前者无法相提并论。

整体而言,在过去一个多世纪中,激进主义、理性主义、进步主义等思潮主宰着中国知识界。在很大程度上讲,知识分子普遍喜欢革命或者激进的变化,渴望改造社会,厌恶传统和道德约束,沉迷于人道主义,致力于消灭人间苦难。法国思想家阿隆曾指出,知识分子之所以喜欢激进主义和暴力革命,部分是因为他们迷恋社会进步,相信历史决定论,再加上乐观主义和缺乏耐心;而且,革命令人激动,而改革则平淡乏味,革命是人民发动的,而改革则是官员发动的。他还说,知识分子喜欢否定现存社会的一切,并描绘一个全新社会的蓝图;他们对现实知之甚少,却喜欢夸夸其谈,不断给人类开出各种消灭不幸的药方;他们醉心于一切领域的平等,认为不平等是各种罪恶的根源;他们崇拜意识形态,成为文人和武士结合的狂热分子;他们相信自己是绝对真理的使者,沉迷于错误纠正者的荣耀和永远说不的精神;他们企图为世界提供一种全新的解释,煽动信徒式的激情,放肆地预言未来,让自己的学说变成了一种宗教——一种没有神圣性和超验性的宗教。就这样,知识分子完成了皈依,沉溺于一种新的“鸦片”。

美国学者索维尔(Thomas Sowell)发现,大多数知识分子的通病是,他们耽于一种“圣化构想”——卢梭式的“田园想象”,对人性比较乐观,相信存在着一种理想或者完美的社会,并用它揭露黑暗、批判现实。在大多数情况下,他们对于现实世界的运作和方案的可操作性不感兴趣,而是喜欢致力于普遍的原则、宏大的想象以及对社会秩序的似是而非的理解,喜欢秉持某种遥远的理想,热衷于抽象的理论建构,热衷于乌托邦。重构整个社会的想象,对知识分子的吸引力远大于旨在对现存社会秩序逐步改良的务实方案。而且,知识分子有一种天生的优越感,认为自己拥有的知识超过大众,认为自己的良心让自己不受利益左右,喜欢用那些所谓激动人心的方案和蓝图引人注目、获得支持,哪怕结果是灾难性的。

当然,在过去一个多世纪里并非没有具有保守倾向的知识分子,诸如清末民初的康有为、梁启超等表达了对法国大革命的批判态度,反对中国重蹈覆辙,梁启超甚至注意到了英美革命与法国革命之间的根本区别,他说:“英国革命之后,则宪政确立焉,民业骤进焉,国威大扬焉。法国革命后,则演成恐怖时代,长以血迹污染其国史,使千百年后闻者犹为之股栗。”但是,英国式改良的声音很快就被法国式革命的呼喊湮没了。

实际上,在“新文化运动”如火如荼的时代,也有一些知识分子强调了保守传统文化的重要性,那就是被称为“文化保守主义者”的“学衡派”。它以吴宓、梅光迪、胡先骕、柳诒徵等为代表,以《学衡》杂志为阵地,其宗旨为“论究学术,阐求真理,昌明国粹,融化新知,以中正之眼光,行批评之职事,无偏无党,不激不随。”这些学者深受美国保守主义者、(新)人文主义思想家白璧德的影响,译介了一些白璧德的作品,视孔子为人文主义的先驱,主张“以儒家之根本精神,为解决今世人生问题之要义。”这可能是中国学人首次大规模地引入保守主义思想,并以此为中国传统文化辩护。不过,学衡派也就维持了十年左右的时间,可谓昙花一现。而且,它主要是在文化上主张保守主义,几乎没有触及政治、经济等领域。

《学衡》杂志。

总而言之,自晚清被迫打开国门之后,保守主义几乎与中国无缘。柏克这位保守主义鼻祖的著作《法国革命论》(又译《法国大革命反思录》或者《反思法国大革命》),直到1998年才有第一个完整的中译本,距这本经典原作的出版差不多过了整整两个世纪。迄今为止,其作品被译为中文的,也不过三五种(《美洲三书》《自由与传统》《法国大革命补论》)。但是,在过去这二三十年中,不少保守主义著作都有了中译本,甚至出现了一些研究保守主义的汉语作品。且不论《联邦党人文集》《论美国的民主》《旧制度与大革命》这样的经典已经广为人知,就连一些中文世界以前较为陌生的保守主义理论家的作品也有了中译本,诸如英国哲学家奥克肖特(Michael Oakeshott)的《政治中的理性主义》和斯克鲁顿(Roger Scruton)的《保守主义的含义》,美国战后保守主义运动领袖拉塞尔·柯克(Russell Kirk)的《保守主义思想》《美国秩序的根基》、维沃(Richard M. Weaver)的《思想的后果》、巴克利(William F. Buckley, Jr.)的《耶鲁的上帝与人》,以及英国法律家斯蒂芬(James Fitzjames Stephen)的《自由·平等·博爱》和梅因的《大众政府》等,不下数十种。

随着这些著作的出版以及相关的介绍和研究,保守主义逐渐进入了人们的视野,不仅包括知识分子,也包括一些普通读者。跟其他的一些政治哲学或者政治传统比较起来,保守主义可谓姗姗来迟,晚了差不多一个世纪的时间。如今,越来越多的人认识到激进主义的危害,越来越多的人认识到法国大革命的灾难,越来越多的人认识到英国式的改良优于法国式的革命,越来越多的人认识到传统、习俗、惯例、经验的重要性,越来越多的人认识到政治中的审慎是首要的美德,越来越多的人认识到保守主义并非固步自封、拒绝改革,越来越多的人认识到温和的、渐进的、局部的改革是可以通往优良政体的,越来越多的人认识到一个只知道打碎、不懂得保守的民族是无法建立一个自由社会的,因为高楼大厦无法建立在沙滩上。这是一个不小的变化。

也许有人认为,保守主义只适用于有自由传统的国家,而在没有自由传统的国家,保守主义是没有用武之地的,因为那里没有值得保守的事物。不能不说,这种看法是错误的,因为它把一个国家的传统看作是单一的、铁板一块的,实际上,任何国家的传统都是由多种元素组成的,这些元素之间可能还存在着某种张力或者矛盾。也就是说,一个国家的大传统是由无数个小传统组成的。即使一个国家没有自由的大传统,它往往也有自由的小传统。只要人们善于观察,带着抽丝剥茧般的敏锐,就能发现那些自由的小传统。这些小传统或许就像涓涓细流,不那么引人注目,但是,如果这些涓涓细流慢慢聚集,假以时日汇合在一起,就会变成强劲的支流,最后,形成大江大河甚至浩瀚的海洋。自由是不断积累和保守的产物,没有哪个国家是一下子实现了自由的。

英国或许是最典型的一个践行保守主义的例子。在英国人看来,在盎格鲁-撒克逊时代,他们已经有了一些自由的小传统,尽管外人也许认为在那野蛮、黑暗的中世纪,哪有什么自由可言。诺曼征服之后,英国人被迫做出了一些改变,但是,他们心目中的古代自由(ancient liberties)观念从未消失。1215年,当约翰王企图强行征税时,他违反了那个未经纳税人同意不纳税的古老原则,激起了贵族的反抗,被迫签署《大宪章》。对于英国人来说,这个伟大的宪章就是要重申他们的古代自由——自古以来就享有的自由,没人知道可以追溯到什么时代,因为那是一个超出记忆而且没有记录的时代。如果按照今天的标准来看,英国人在《大宪章》时代所享有的自由是十分有限的,但是,英国人并没有因为它有限,就拒绝这些自由,就要求推倒重来。更何况,当时的诸多自由都不过是贵族的特权或者自由。但是,英国人同样没有因为它们是贵族的而拒绝之,因为自由在人类历史上的实现就是部分群体的特权扩展的产物,并非一个国家的所有人突然一下子全部获得了自由。比如,今天被各国视为基本权利的言论自由,在十八世纪之前不过是英国议会议员的一项特权,即议员在议会里的发言不受追究,后来,它才变成了普通公民的一项基本权利。

《大宪章》。

即使在《大宪章》之后,英国人的自由依然有限,甚至在某些时期——比如詹姆斯一世和查理一世统治时期,其自由还受到了限制或者侵犯,但是,英国人依然是靠保守的办法争取和积累自由。尽管他们处死了查理一世,但是,他们很快发现,处死国王并非明智之举,因为克伦威尔比国王还专断,以共和之名行专制之实。他们立即吸取教训,恢复君主制,继续改良之路。1688年的“光荣革命”和1689年的《权利法案》经常被视为英国人获得自由的一个标志,实际上,英国人并未获得新的自由,而是重申了他们本来就享有的那些自由。而且,按照今天的标准来看,那些自由仍是十分有限的,比如,普通公民仍然没有言论自由,只有极少数人有权选举议员等,但英国人并未拒绝这些自由而选择激进的手段,而是小心翼翼地保守这些自由,并在此基础上慢慢积累。

英国人获得今天人们津津乐道的那些自由,要等到1688年之后又过了很长时间,甚至过了几个世纪,比如,妇女在二十世纪初才获得政治自由——投票权。纵观英国历史,我们发现,它获得自由的过程是一个漫长的过程,而且,它是一个不断保守和积累的过程,而不是一个打碎重来的过程。在很大程度上讲,英国人获得自由是奉行保守主义的结果。这一点,只要我们对比一下法国就一目了然。至少在中世纪的时候,就自由而言,法国人与英国人没有太大区别。譬如,无论在当时的英国还是法国,未经纳税人同意不纳税,都是一项基本原则;国王的权力都是受到限制的,实行的都是立宪君主制(有限君主制)。但是,法国人没有保守住其自由,进入早期现代之后,法国国王的权力越来越大,而且中央集权严重,不断走向绝对主义统治。但是,托克维尔告诉我们,法国即使到了大革命之前一个半世纪左右——即十七世纪中叶,法国人依然享有相当程度的自由,地方自治和市镇自由依然没有消失,司法也在很大程度上是独立的。不幸的是,随着中央集权的进一步加剧以及财政状况的恶化等,法国人在1789走向了暴力革命之路,决意推翻旧体制,建立“新法国”。尽管在革命者看来这是不得已或者唯一的选择,但是,革命的结果却走向了反面,法国人不仅没有得到“自由、平等、博爱”,反而遭受了罗伯斯庇尔的恐怖统治和拿破仑的军事独裁。而且,在大革命之后的一个半世纪中,法国长期处于动荡之中,一会儿共和,一会儿复辟,一直到二十世纪中叶,才算勉强成为一个稳定的民主政体。当然,即使今天来看,法国与英国在制度安排和精神气质上依然存在着很大的差别。

可能有人说,美国不是通过革命实现自由的例子吗?表面上看,的确如此,但实际上,答案是否定的。尽管美国革命也有“革命”之名,但其实质是一场谋求独立的战争,而非法国革命意义上那种推翻旧体制、改天换地的革命。美国革命仅仅是一场政治革命,而且是目标十分有限的政治革命,其目的只是脱离英国,一旦其目标实现了,革命也就结束了。并且,它没有进行社会革命,没有摧毁原先的社会结构,也没有消灭某个社会阶层。革命结束后,美国依然沿用源自英国的普通法,依然沿用源自英国的代议制,依然借鉴英国式的混合政体和分权制衡等。可见,美国革命与法国革命完全不同,如果说法国革命是一场激进的革命,那么,美国革命就是一场保守的革命。

本文经出版社授权刊发。原文作者:王建勋;编辑:李永博;导语校对:贾宁。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

最近微信公众号又改版啦

大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单本信选配

富灯网提示:文章来自网络,不代表本站观点。